Вчера исполнилось ровно 80 лет со дня знаменитой встречи в Ялте трех лидеров антигитлеровской коалиции – Франклина Рузвельта, Иосифа Сталина и Уинстона Черчилля. На ней были определены очертания послевоенного мира и новой системы международных отношений (в частности – решение создать ООН с правом вето для "отцов-основателей" было принято именно в Ялте), которая, несмотря на все глобальные потрясения, действует до сих пор. Хотя конкретно сейчас ее "штормит" как никогда раньше.

Война в Украине и нарастающие противоречия между крупнейшими державами побуждают к жизни разговоры о том, что "ялтинская" система терпит крах и на смену ее должно прийти нечто новое.

В связи с этим все чаще вспоминают и о самой Ялтинской конференции 1945 года.

Правда, вспоминают с очень разными оценками.

В России часто говорят о необходимости "новой Ялты" - встрече глав "великих держав", на которой договорятся о новом миропорядке и чуть ли не о разделении сфер влияния в общепланетарном масштабе.

На Западе же эту идею резко критикуют, призывая не допустить "новой Ялты".

"По всем оценкам, Ялта была не очень хорошей сделкой для нас, и нам не следовало ее заключать. Это привело к 70 годам холодной войны. С чего бы это вообще считать хорошей сделкой? Это создало плохой, нестабильный мир. Любая подобная попытка великих держав разделить мир приведет к такой же нестабильности", - заявила бывший заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

Вообще, критика на Западе Ялтинских соглашений широко распространилась уже сразу после окончания Второй мировой войны.

В политологии даже возник такой термин - Western Betrayal ("западное предательство"). Сторонники этой теории считают, что лидеры США и Британии, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль, предали западную цивилизацию, отдав коммунистам половину Европы.

Черчиллю, правда, достается гораздо меньше: согласно общепринятой версии, он уже тогда, в феврале 1945-го, предлагал американцам начать войну против Красной армии, а спустя год, 5 марта 1946 года, произнес фултонскую речь, фактически направленную против "ялтинского мира".

Поэтому фокус критики сосредоточен на фигуре Рузвельта, которого некоторые обвиняют чуть ли в шпионской работе на Советский Союз.

Но что же на самом деле произошло в Ялте 80 лет назад? И насколько сейчас вероятна "Ялта-2"?

Февраль 45-го глазами Рузвельта и Штирлица

Конференция трех лидеров антигитлеровской коалиции поначалу называлась "Крымской", но постепенно ее название трансформировалась в "Ялтинскую", хотя это не совсем верно: известно, что все официальные заседания "Большой тройки" проходили в Ливадийском дворце, а это все же пригород Ялты, а не она сама (Потсдам – тоже пригород Берлина, но июльскую конференцию 1945 года Берлинской называют очень редко). Однако прижился именно термин "Ялтинская", который даже дал название всему послевоенному миру.

Решения конференции действительно оказались глобальными, хотя на самом деле их было не так уж и много:

- Определение неофициальной демаркационной линии раздела Германии и выделение Франции ее зоны оккупации.

- Создание ООН.

- Декларация о совместной помощи освобожденным европейским странам в обустройстве послевоенного мира.

- Вступление СССР в войну с Японией в обмен на Южный Сахалин, Курильские острова и всемирное признание независимости Монголии.

- Соглашение о репарациях с Германии в пользу победивших стран.

- Соглашение по репатриации граждан в их страны.

- Определение границ Польши.

- Договоренность о создании совместных коммунистическо-эмигрантских правительств Польши и Югославии.

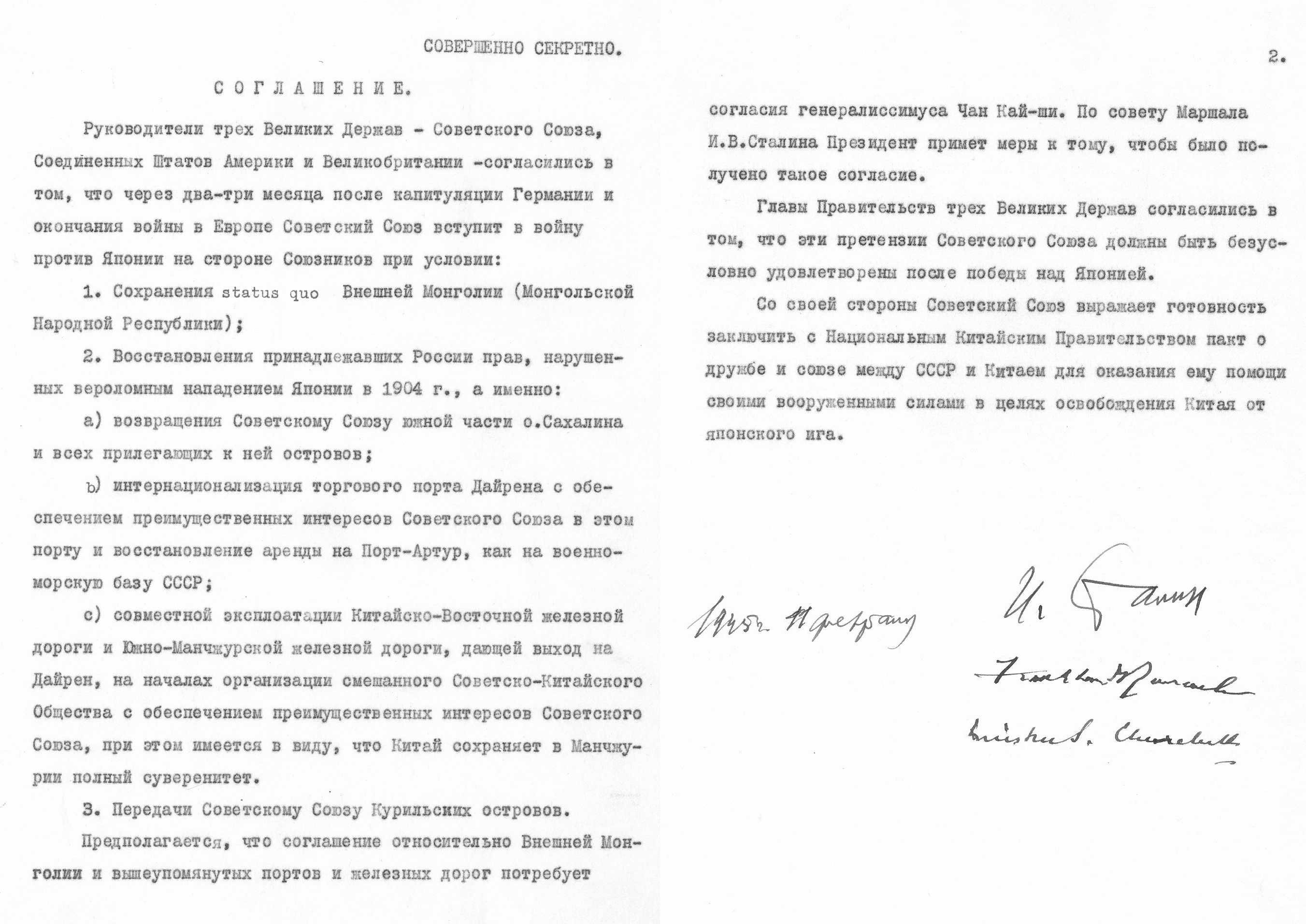

Одно из соглашений Ялтинской конференции

Имелся еще ряд мелких пунктов, которые мирового устройства никак не касались. Впрочем, даже среди восьми указанных пунктов глобальными можно назвать только первые четыре, причем три из них ни у кого претензии не вызывают. В понятие "Западного предательства" входят лишь "Декларация об освобожденной Европе" и частные решения по правительствам Польши и Югославии – поскольку именно они закрепили право Советского Союза на контроль над внутренней политикой освобожденных им государств.

А сам термин "Западное предательство" в его нынешнем понимании вообще возник из-за пункта о польских границах – его под названием Zachodnia zdrada ввели польские эмигранты, часть которых после войны не смогла вернуться в родные Львов и Вильно. Однако было ли "западное предательство" в Ялте вообще?

Вся эта теория построена на одном краеугольном камне – знании ее сторонниками всего того, что произошло после февраля 1945 года. Действительно, если знать, что Германия пала в мае того же года, что в июле Вашингтон испытал атомную бомбу, что Япония капитулировала уже в начале сентября, а весь мир стал ареной противостояния СССР и США, то возникает вопрос - зачем Рузвельту, который уже почти победил и почти имел ядерное оружие, было отдавать Сталину пол-Европы да еще и право вето в ООН?

Однако если выбить из-под теории "Западного предательства" ее краеугольный камень, то от нее ничего не останется.

Чтобы выбить этот камень, нужно забыть все, что мы знаем о послевоенной истории, и взглянуть на мир глазами человека, жившего в феврале 1945 года. Для этого, например, можно посмотреть "Семнадцать мгновений весны" – сериал, события которого начинаются 12 февраля 1945 года, то есть на следующий день после завершения Ялтинской конференции. Он, конечно, не является документальным повествованием, но все же его авторы старались придерживаться фактов.

Общая фабула примерно такова. Первое – Третий Рейх вроде как уже обречен на поражение, но Гитлер и его окружение делает ставку на раскол между СССР и западными союзниками, что могло бы стать спасением для нацистского режима. Второе – в феврале 1945-го Германия все еще представляла собой мощную силу.

Если посмотреть на карту фронтов Европы февраля 1945 года, мы увидим, что боевые действия практически не касаются большей части Германии – они идут лишь в восточной части страны (правда, недалеко от Берлина) и в присоединенных к Третьему Рейху в 1940 году Эльзасе и Лотарингии. Вся остальная "метрополия" страдает лишь от бомбежек (хотя они и усиливаются).

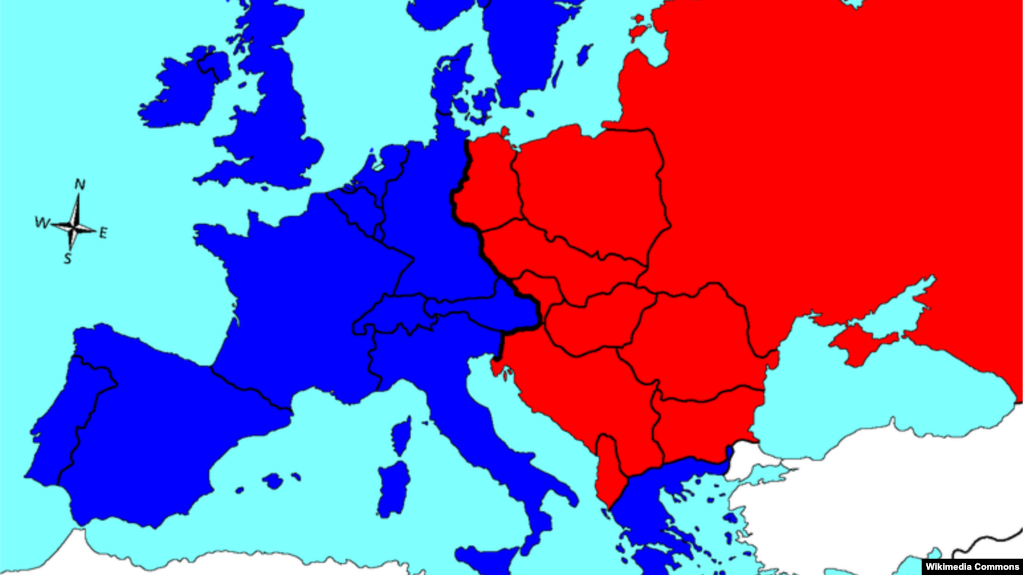

К середине февраля Красная армия почти дошла до Берлина, но вся Германия западнее и южнее оставалась под контролем нацистов. Карта по состоянию на 15 февраля 1945 года

Кроме того, в момент окончания Ялтинской конференции Вермахт все еще находится на территории Дании, Норвегии, Чехословакии, присоединенной к Рейху Австрии, Венгрии, Югославии, Италии, Франции, Нидерландов. Можно ли было в тот момент предвидеть, что нацистской Германии оставалось существовать три месяца?

Да, в Ливадийском дворце уже делили территорию Третьего Рейха, понимая, что рано или поздно возьмут ее. Но ни "Большая тройка", ни кто-либо еще в мире не могли ответить, когда закончится эта война – 9 мая 1945 года или 9 мая 1946-го.

И это выбивает первый камень из-под основания теории "Западного предательства": не существовало "почти победившего" Рузвельта – был президент США, войска которого с переменным успехом (только недавно прошел шок от немецкого наступления в Арденнах) вели боевые действия в Европе, и окончания этим боевым действиям пока не предвиделось. А до первого испытания ядерной бомбы тогда оставалось еще почти полгода и никто не мог с уверенностью сказать, что из этого получится (да и к концу 1945 года, после ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки у США было всего две атомные бомбы, чего для устрашения СССР было явно недостаточно; массовое производство бомб американцы смогли наладить только к началу 50-х годов, когда у Советского Союза было уже свое ядерное оружие).

Более того, отношения между тремя главными союзниками антигитлеровской коалиции были совсем не безоблачными. И когда у Гитлера надеялись на раскол в их стане, на это были определенные основания.

Ряд западных источников указывают, что Черчилль еще по ходу Ялтинской конференции предлагал американскому союзнику повернуть оружие против СССР, который, по его словам, теперь "стал смертельной угрозой для свободного мира". И спустя месяц, еще до капитуляции Третьего Рейха, он дал команду разработать план операции "Немыслимое" (Operation Unthinkable), которая подразумевала вступление в войну против СССР летом 1945 года (существование этого плана уже подтверждено официально).

Рузвельт, правда, все эти идеи "зарубил". Но он не мог не понимать, что о них рано или поздно узнает Сталин. И будет достаточно одной искры, чтобы союзники стали врагами. Причем еще до сокрушения нацистской Германии.

А что касается того, что в Ялте Восточную Европу Рузвельт и Черчилль якобы "отдали" под власть СССР, то это не так. Никто ее не отдавал. К тому моменту уже было понятно, что Красная армия рано или поздно возьмет ее большую часть и установит там тот режим, который посчитает нужным. Вне зависимости от того, что по этому поводу думают США или Британия. Поэтому, в данном моменте, решения Ялты были, скорее, просто констатацией "реалий на земле".

Главный фронт Вашингтона

При этом Рузвельт понимал, что истощенный войной СССР вряд ли сможет сразу после ее окончания напасть на Запад, хоть к тому времени Сталин и имел самую сильную в мире сухопутную армию. Но при этом он имел и разоренную страну, которая не сможет самостоятельно обеспечить воюющую армию всем необходимым – от алюминия для самолетов до "студебекеров", ставших основной движущей силой для пехоты и артиллерии, а также для снабжения всех остальных родов войск. Но при этом и у западных союзников и близко не было сухопутных войск, сопоставимых по мощи с Красной армией. А атомная бомба была на тот момент, напомним, только в проекте.

Однако даже не эти соображения были решающими для Рузвельта, чтобы отвергнуть планы Черчилля по подготовке к войне с СССР. О них расскажем чуть ниже, а пока поговорим о самом плане "Немыслимое".

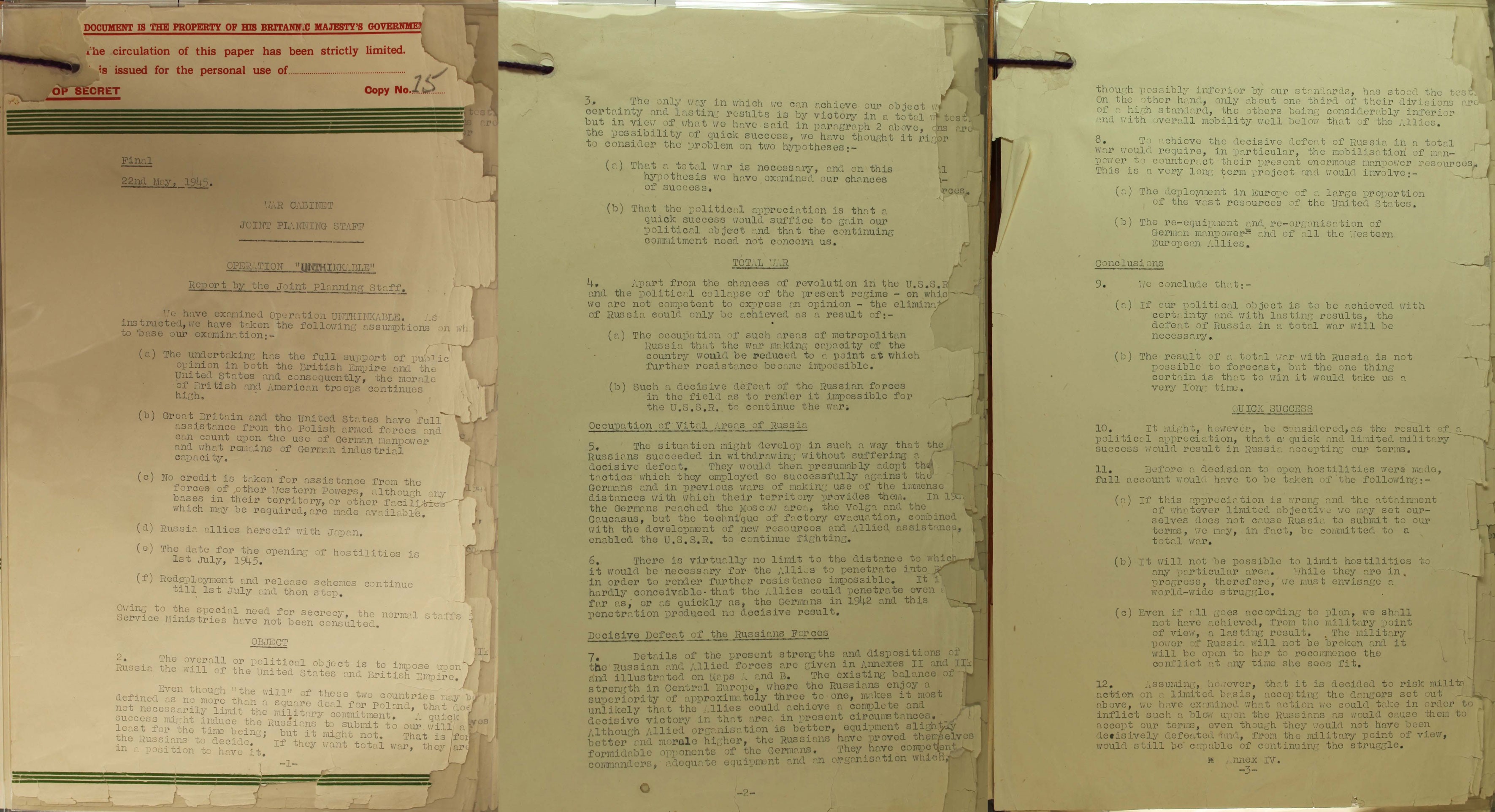

План операции "Немыслимое", представленный Черчиллю 22 мая 1945 года

Изначально план операции "Немыслимое" состоял в том, чтобы на первом этапе опередить Красную армию при вхождении в Берлин, Прагу и Вену, а на втором – остановить "агрессивные планы" югославского маршала Тито в отношении Италии и вынудить Советы уйти из Польши. Цель – не допустить коммунистического доминирования в Европе.

Кстати говоря, в марте, когда Черчилль строил эти планы, он тоже не представлял, что все закончится уже в мае, поэтому очень скоро "вводные" пришлось корректировать: утвержденный 22 мая британским премьером документ подразумевал начало войны против СССР 1 июля и наступление на ограниченном участке фронта с целью освобождения одной лишь Польши.

Однако, когда проект передали военным, они не оставили от него камня на камне. Черчиллю объяснили, что в случае войны с Красной армией союзники будут иметь 103 дивизии против советских сил, эквивалентных 264 союзническим дивизиям, и что у Москвы гораздо больше возможностей снабжать свои войска по суше, чем у Лондона и Вашингтона – везти через Ла-Манш или тем более через океан.

Затем Черчилль проиграл выборы в Британии и премьером стал куда более тепло относящийся к Советскому Союзу лейборист Эттли и план отложили в долгий ящик. К нему ненадолго вернулись в 1946 году после начала обострения отношений СССР и Запада. Но также сочли малореалистичным.

И еще менее реалистичным и вообще необходимым он выглядел до победы над нацистами и над японцами.

Собственно, японцы и были решающим фактором в склонении Рузвельта к договоренностям со Сталиным, а не к подготовке войны с ним.

В вводных к плану "Немыслимое" была заложена грандиозная "подстава" для США: так как, согласно этому плану, война между СССР и западными союзниками должна была бы начаться еще до разгрома Японии, то прямо подразумевалось, что Советский Союз заключит союз с Токио.

И это стало бы катастрофой для США, для которых именно восточноазиатский театр военных действий во Второй мировой войне был основным (Америка, напомним, вступила в войну после нападения японцев на Перл-Харбор).

.png)

Атака на Перл-Харбор в декабре 1941 года. С этого момента Япония стала главным противником США

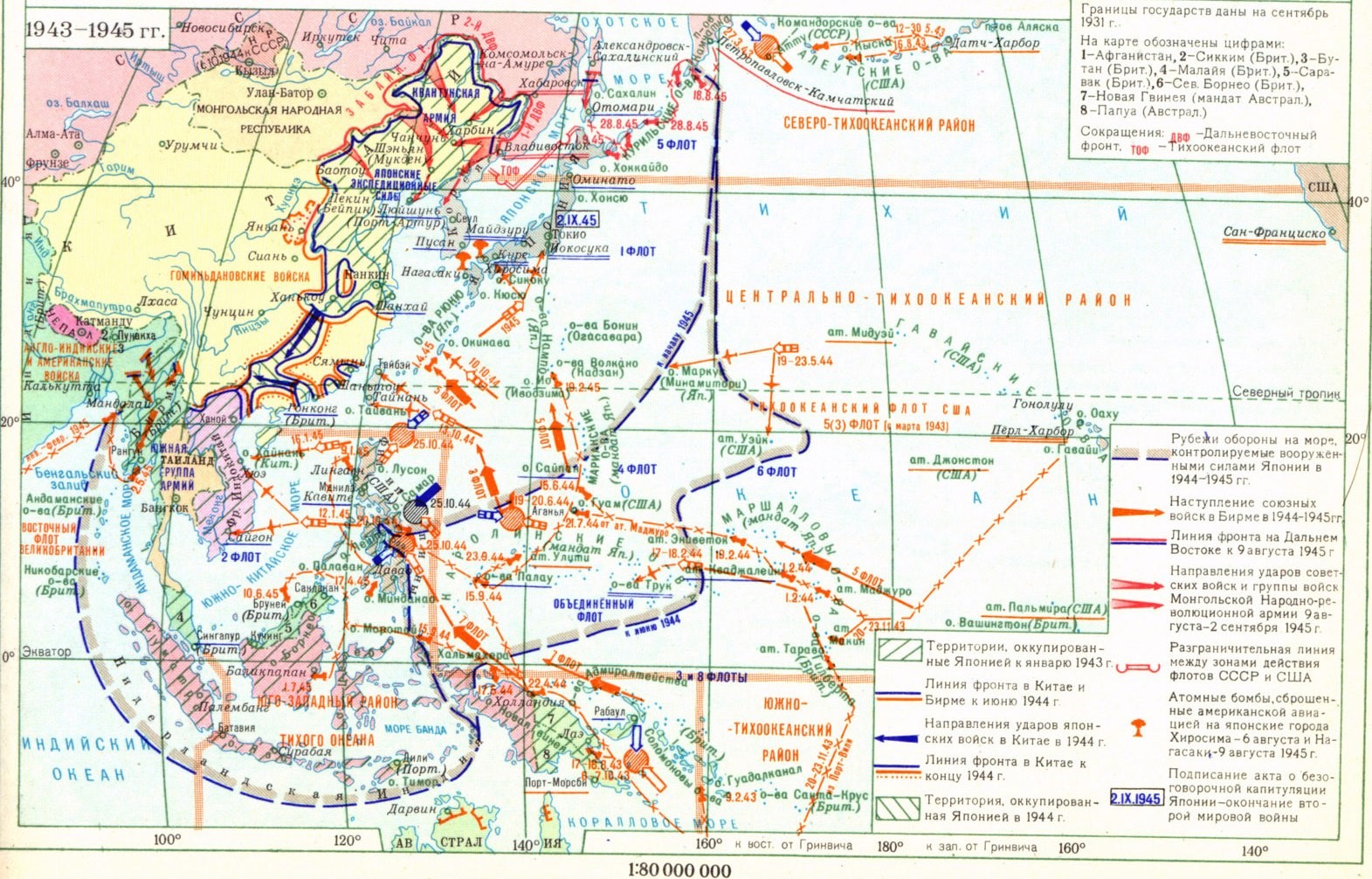

А на "японском" фронте ситуация была еще менее однозначная для союзников, чем в Европе. Хоть наступление японцев выдохлось к концу 1942 года, а уже в 1944 году США перехватили инициативу и начали теснить противника по всему фронту, к началу 1945 года Япония была еще очень далеко от капитуляции. Из всех оккупированных ею территорий она на тот момент потеряла только Филиппины и ряд островов в Тихом Океане, при этом под ее контролем оставалась почти вся Юго-Восточная Азия – богатая полезными ископаемыми Голландская Индия (нынешняя Индонезия), Британская Бирма, Французский Индокитай, подконтрольные ранее Лондону Малайские княжества и главный порт региона Сингапур.

Однако даже лишение Японии Юго-Восточной Азии не означало ее поражения. Чтобы заставить Токио капитулировать, необходима была – как первое условие – изоляция японских островов со всех сторон, а как второе условие – создание базы для вторжения на эти острова на азиатском континенте вблизи Японии. Однако все это оставалось нереальным в ситуации, когда Токио не только не оставался в изоляции, но и прочно контролировал Корею, а также оккупировал значительную часть Китая.

Конечно, Штаты после окончания войны в Европе могли усилить помощь китайской армии и даже послать туда свои войска, но далеко не факт, что всего этого хватило бы для перелома на фронте. А Британия со своей слабой сухопутной армией здесь помочь ничем не могла.

Так что единственной реальной помощью для Штатов в их главной войне становилось вступление в нее Советского Союза. И Рузвельт прибыл на Ялтинскую конференцию, имея перед собой две ключевые задачи – как можно быстрее закончить войну в Европе (чтобы перебросить силы на тихоокеанский фронт) и убедить Сталина вступить в войну против Японии.

Естественно, что любые варианты, которые могли бы нарушить эти планы и тем более превратить СССР во врага США (и, автоматически, союзника Японии) Рузвельтом отметались сходу.

Поэтому его главной целью в Ялте было максимально укрепить союз с Москвой и не допустить даже намека на угрозу развала антигитлеровской коалиции. Именно этим, не каким-то "предательством", и объясняется вся логика действий президента США.

Территории, оккупированные Японией. К февралю 1945-го почти все они оставались под ними

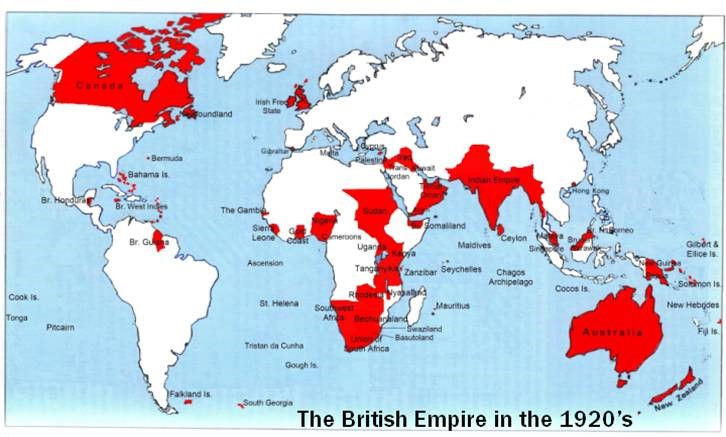

Еще одним важным моментом, который предопределил решения Рузвельта в Ялте, были отношения США с Британией. Считается, что трения в "Большой тройке" имелись лишь между западными лидерами, с одной стороны, и Сталиным - с другой, однако на самом деле противоречия между Лондоном и Вашингтоном к концу войны были также глубокими.

Весь период между двумя мировыми войнами эти столицы вели негласную борьбу за статус главного государства планеты. И в этой борьбе Вторая мировая сыграла исключительную роль, поскольку поставила Британию в зависимость от Штатов. В результате участвовавшие в войне британские доминионы – Канада, Австралия, Новая Зеландия и Южно-Африканский Союз, – осознав, на чьей стороне сила, все больше стали ориентироваться на Вашингтон.

Больше того, жемчужина британской короны – Индия – грозила вот-вот выпасть из нее, поскольку Япония, завоевав ряд британских колоний в Азии, показала индийцам пример "Азии для азиатов".

Черчилль был антифашистом, антикоммунистом, но прежде всего он оставался империалистом и защитником Британской империи.

Америка же не видела смысла в сохранении Британской империи, зато видела определенную выгоду в ее развале – новообразованные страны автоматически бы переориентировались на самую мощную в экономическом отношении страну тогдашнего мира.

"Никогда Британская империя не будет посажена на скамью подсудимых!"

С учетом всего сказанного выше теперь можно взглянуть и на саму конференцию. Первый день – 4 февраля – можно опустить, потому что его посвятили ситуации на фронте, о которой докладывали два генерала – советский Антонов и американский Маршалл. Кстати, при обсуждении докладов произошел интересный диалог, который служит еще одним доказательством того, что никто не ожидал победы над Германией уже весной.

Сталин: "Может быть, нашим военным целесообразно обсудить планы летних операций?".

Черчилль: "Это, может быть, необходимо сделать. Наши военные могли бы заняться военными вопросами, пока главы будут заниматься политическими".

Политическими вопросами главы занялись пятого числа, но речь шла о капитуляции Германии и о репарациях с нее, что серьезных споров не вызывало.

Не возникло больших разногласий и 6 февраля, когда обсуждался вопрос об ООН. Правда, немалую часть беседы занял вопрос о праве вето для "Большой тройки" (которая потом стала "большой пятеркой" постоянных членов Совета безопасности ООН, включая Францию и Китай), и самую активную роль при его обсуждении сыграл Черчилль. Он опасался, что китайцы могут потребовать вернуть им Гонконг и что большинство членов ООН их поддержат, поэтому произнес фразу, во многом определившую взаимоотношения в Совбезе: "Власть международной организации не может быть использована против трех великих держав". Собственно, в рамках этой "концепции Черчилля" и существует до сих пор ООН, включая ветирование Россией любых негативных для себя решений по войне в Украине.

Следом за этим, по предложению Черчилля, лидеры "Большой тройки" перешли к одному из конфликтных вопросов – польскому. И вот тут, вопреки мифам, не было никакой разницы между позициями американского президента и британского премьера.

Главный миф состоит в том, что Черчилль настаивал на старой польской границе, которая сохраняла бы за поляками Львов. Но это не так: оба западных лидера сразу же заявили, что согласны на "линию Керзона", предложенную британским лордом еще в 1920 году. В том числе и премьер Британии.

"Черчилль постоянно публично заявлял в парламенте и других местах о намерении британского правительства признать линию Керзона в том виде, как она толкуется Советским правительством, т.е. с оставлением Львова у Советского Союза… Претензии русских на Львов и на линию Керзона базируются не на силе, а на праве. Черчилль продолжает и сейчас придерживаться этой точки зрения", – так в стенограмме конференции переданы его слова.

Конфликтным на самом деле оставался другой вопрос – о польском правительстве, и в нем оба лидера западных союзников имели единую точку зрения: власть в Варшаве должны получить ее довоенные правители. Однако Сталин привел чисто военный аргумент: люблинское правительство (то есть созданное им самим) обеспечивает безопасность на польской территории и прочный тыл для Красной армии, воюющей в Германии, в то время как партизаны, организованные эмигрантским правительством (то есть Армия Крайова), уже убили 212 красноармейцев.

Поскольку обсуждение зашло в тупик, его перенесли на следующий день, 7 февраля. В этот день все началось с заявления Рузвельта о том, что Штаты заинтересованы в приемлемом для них решении о польском правительстве, снова назревал спор, и его решили не начинать, вернувшись к вопросу об ООН. Кстати, именно тогда Сталин предложил ввести в число основателей организации Украину, Беларусь и Литву, и – после обсуждений в делегациях – на следующий день этот список утвердили без Литвы.

И снова вернулись к польскому вопросу – теперь по инициативе Сталина, который предложил компромиссный вариант: сохранить люблинское правительство, но пополнить его эмигрантами. Опять же, вопреки мифам, первым на этот компромисс согласился Черчилль, который внес в сталинский проект только одну поправку – заменить слово "эмигрантами" на "поляками, находящимися за границей". Так состоялось первое "предательство", причем Рузвельт играл в нем второстепенную роль.

Заседание 9 февраля началось с обсуждения деталей польских выборов, и по ним никаких трений не возникло: ключевым стало решение о том, что участвовать в избирательной кампании могут все партии, которые не сотрудничали с фашистами.

А вот сразу после этого произошел куда более серьезный конфликт, чем все споры в отношении поляков, и Сталин к нему отношения не имел. Госсекретарь США Эдвард Стеттиниус предложил, чтобы будущие постоянные члены Совета безопасности ООН провели между собой консультацию об опеке над колониальными и зависимыми народами. Стеттиниус исходил из той самой политики Штатов, которая подразумевала обретение независимости всеми колониями и – переход их в сферу влияния самого богатого государства планеты. То есть США.

Черчилль, конечно, сразу же все понял – и разъярился так, как этого не было ни до, ни после 9 февраля.

"Великобритания в течение стольких лет ведет тяжелую борьбу за сохранение в целости Британского Содружества наций и Британской империи. Он уверен, что эта борьба закончится полным успехом, и, пока британский флаг развевается над территориями британской короны, он не допустит, чтобы хоть какой-либо кусок британской земли попал на аукцион с участием 40 государств. Никогда Британская империя не будет посажена на скамью подсудимых в международном суде по вопросу об "опеке" над несовершеннолетними нациями!", – записано в стенограмме.

Увидев гнев британского премьера, госсекретарь пошел на попятную и уточнил, что речь будет идти только о колониях, которые принадлежат проигравшим в войне странам. Черчилль тут же успокоился и сказал, что "если речь идет о вражеских территориях, то у него нет возражений". Двойные стандарты вступили в силу.

Потом стороны обсудили югославский вопрос по "польской схеме", приняв решение разбавить коммунистическое правительство Иосифа Тито эмигрантами, и снова вернулись к польской теме, но дискутировали в основном насчет терминов – вроде того, использовать в вопросе о выборах слово "демократы" или "антифашисты". Первое предложение внес Черчилль, и его подоплека была ясна – слово "демократы" выносит за скобки коммунистов, что, понятно, Сталина никак не устраивало. И в итоге прошло сталинское предложение – во многом благодаря тому, что отношения между американцами и британцами в тот день охладели из-за вспышки гнева Черчилля по поводу колоний.

Британская империя перед Второй мировой: то, что пытался защитить Черчилль

Выбор сверхдержав

Собственно, на этом рассказ о конференции можно закончить, поскольку 10-11 февраля лидеры "Большой тройки" лишь утверждали согласованные ранее решения и дискутировали по вопросу репараций.

Однако об одном пункте нельзя не упомянуть, поскольку его-то и называют главным "западным предательством". Речь идет о Декларации об освобожденной Европе.

Парадокс, но в стенограмме конференции ей посвящено всего два абзаца, причем в первом – всего одна строка о том, что "Рузвельт переходит к следующему вопросу – к Декларации об освобожденной Европе". И лишь во втором, где пересказывается выступление британского премьера, речь идет о сути вопроса:

"Черчилль согласен с декларацией, он считает необходимым отметить в протоколе, что Великобритания следует принципам Атлантической хартии в том толковании, которое Черчилль дал ей в парламенте после своего возвращения из Ньюфаундленда. Текст своего парламентского заявления Чёрчилль представит на следующем заседании".

Чтобы сделать этот абзац понятнее, нужно уточнить, что третий пункт Атлантической хартии, подписанной Рузвельтом и Черчиллем в 1941-м, предусматривал право наций на выбор своей формы правления, восстановление "суверенных прав и самоуправления тех народов, которые были лишены этого насильственным путем".

И в целом Декларация об освобожденной Европе этой хартии не противоречила, больше того – даже ссылалась на нее:

"Установление порядка в Европе и переустройство национальной экономической жизни должно быть достигнуто таким путем, который позволит освобожденным народам уничтожить последние следы нацизма и фашизма и создать демократические учреждения по их собственному выбору. В соответствии с принципом Атлантической хартии о праве всех народов избирать форму правительства, при котором они будут жить, должно быть обеспечено восстановление суверенных прав и самоуправления для тех народов, которые были лишены этого агрессивными нациями путем насилия".

Однако уже в следующем абзаце уточнялось:

"Для улучшения условий, при которых освобожденные народы могли бы осуществлять эти права, Три правительства будут совместно помогать народам в любом освобожденном европейском государстве или в бывшем государстве – сателлите оси в Европе, где, по их мнению, обстоятельства этого потребуют: а) создавать условия внутреннего мира; b) проводить неотложные мероприятия по оказанию помощи нуждающимся народам; с) создавать временные правительственные власти, широко представляющие все демократические элементы населения и обязанные возможно скорее установить путем свободных выборов правительства, отвечающие воле народа, и d) способствовать, где это окажется необходимым, проведению таких выборов".

Собственно, именно этот абзац и предоставил право каждому из союзников устанавливать "условия внутреннего мира" в занятых их армиями странах по своему усмотрению. Дальше следовали пункты, в которых лидеры "Большой тройки" обязывались проводить консультации друг с другом по поводу всех политических решений в отношении "опекаемых" государств, но эти договоренности действовали недолго, а вот право "опеки" осталось, и им недавние партнеры стали пользоваться по своему усмотрению: в Польше вывели из правительства представителей партий, которые поддерживали Запад, а в Италии – коммунистов.

Но, повторимся, все это на самом деле имело второстепенное значение и не являлось "разделом Европы". Так как в реальности Европу делили не в Ялте. Ее "делили" союзные армии, которые продвигались по ее территории, освобождая от нацистов. И те, кто устанавливали контроль, затем и формировали политику страны. Исключений было два. Первое – Югославия, где у местных коммунистов во главе с Тито имелась своя сильная армия, а потому они довольно быстро освободились от зависимости от СССР. И Австрия, которая добилась вывода войск союзников в обмен на свой нейтралитет.

Реальных же итогов Ялтинской конференции было два. Первый – союзники укрепили единство, исключив саму возможность раскола до завершения войны, что и предопределило разгром нацистской Германии в мае 1945 года, а Японии - в сентябре. Второй – была создана новая система международных отношений с центральным элементом в виде ООН с правом вето пяти держав-победительниц.

Европа, разделенная после Второй мировой

Возможна ли Ялта-2?

В последнее время часто говорят, что главная цель Путина в нынешней войне - подвести дело к "Ялте-2", договоренностям с США и другими великими державами о новом миропорядке или даже о разделе сфер влияния в мире.

После победы Трампа эта теория получила новое дыхание, и о перспективах "новой Ялты" пишут с большой тревогой крупнейшие западные издания.

"Мир обречен на "новую Ялту", передел сфер влияний между Дональдом Трампом, Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Это будет пакт между империалистами, не основанный ни на каких возвышенных идеологических воззрениях, кроме представления о том, что сила есть право, а принуждение - честная игра", - пишет обозреватель Bloomberg Андреас Клут.

Аналогий добавляет и то, что, согласно распространённой точки зрения, резко против каких-либо договоренностей с РФ выступает Британия (как и Черчилль в 1945 году), а Трамп, как, по крайней мере, считается, не против договориться о чем-то с Путиным.

Однако в реальности практически никаких аналогий между февралем 1945 года и нынешнем временем нет.

Во-первых, как писалось выше, главным стимулом для заключения соглашения в Ялте было желание союзников сохранить свой альянс и ускорить разгром противников - Германии и Японии (обязательства СССР вступить в войну с японцами было одним из главных итогов Ялтинской конференции и являлись крайне важными для Штатов). Эту цель так или иначе преследовали все три страны, что и позволило им прийти к соглашению.

Сейчас у всех крупнейших держав - США и глобального Запада, РФ и Китая - нет единой общей цели. Прекращение войны в Украине такой целью быть не может, потому что на ту же Америку и Китай она не оказывает какого-то критического влияния. Единственное, что всех пугает - это вероятность ее перерастания в мировую ядерную войну. Поэтому и предпринимаются с разных сторон усилия, чтобы такую вероятность предотвратить и, по возможности, войну в Украине закончить. Но это все ж таки не воспринимается как столь большая угроза ради которой нужно идти на глобальный раздел мира. Нет у всех крупных держав и единого врага. Наоборот - они сами друг с другом находятся совсем не в дружественных отношениях.

Во-вторых, как мы показали, никаких договоренностей о "разделе мира" или даже "разделе Европы" в Ялте не было. Там было утверждено лишь и так уже складывающееся в ходе войны "статус-кво" - де-факто контроль над теми или иными странами приобретали те члены антигитлеровской коалиции, чьи войска эти страны освобождали от нацистов. О судьбе Восточной Европы, о границах и о правительстве Польши вообще могли бы не договариваться - Сталин бы их и сам определил, как хотел бы. Но согласовать общие параметры по этим моментам и выписать их в виде пунктов соглашения было важно с формальной точки зрения - чтобы исключить угрозу войны между союзниками после разгрома Германии и сохранить их единство по крайней мере до победы над Японией. Что и было сделано.

В-третьих, три страны, которые договаривались в Ялте, на тот момент (если вынести за скобки терпящих поражение Германию и Японию) действительно обладали фактически всей полной власти в мире и могли своей волей прописать новый мировой порядок, включая создание ООН, где они наделили себя правом вето. И никто с этим поспорить не мог.

Нынешний мир устроен совсем не так. Даже США не обладают уже над ним тотальным влиянием. Они не могут контролировать ни Китай, ни Россию. И даже если эти три страны соберутся вместе и о чем-то договорятся, то как заставить следовать их указаниям весь остальной мир? Можно ли не учитывать мнение Индии (ядерной державы, к слову), у которой свои "терки" с Китаем? А если взять в расклад Индию, то как быть с ее враждебным соседом Пакистаном, у которого тоже есть атомная бомба?

А что делать с Турцией, которая ведет свою активную политику на Ближнем Востоке? А если взять в расклад Турцию, то нужно и Саудовскую Аравию приобщать (от нее зависят мировые цены на нефть). И это мы ещё молчим об Иране и Израиле, которые также наверняка захотят свои "пять копеек" вставить.

Решать вопросы по Латинской Америке невозможно, не учитывая позиции Бразилии, Аргентины и Мексики.

Да и Европейский союз, несмотря на его нынешние сложные времена, также нельзя сбрасывать со счетов - это крупнейшая экономика, в состав которой входит ядерная держава Франция. Плюс ещё есть ядерная Британия, которая также очень активна геополитически.

В общем, аналогий на самом деле не очень много.

Если же говорить о том, какие сейчас возможны глобальные договоренности, то они могут быть двух типов.

Первое - создание альянсов одних крупных держав против других. Например, укрепление альянса России, Китая и ряда других незападных стран против США. Или же перетягивание американцами россиян в западный лагерь. И превращение "глобального Запада" в "глобальный Север". Хотя последний вариант пока чисто гипотетический - никаких движений к нему не замечено. Скорее движения идут в другом направлении (но об этом ниже). Более того, неизвестно, переживет ли президентство Трампа единство самого "глобального Запада" и не произойдет ли раскол между США и ЕС.

Второе - реформа нынешней системы международных отношений, которая бы увеличила роль незападных стран в международных институтах - ООН, МВФ, Всемирном банке, ВТО. ООН бы сохранилась, но право вето там получили бы и крупнейшие страны глобального Юга. Была бы создана некая глобальная валюта, которая пришла бы на смену доллару. Был бы разработан и принят всеми странами механизм предотвращения войн.

Вчера, в 80-ю годовщину Ялтинской конференции, глава МИД РФ Сергей Лавров написал статью, которая по большей части отвечала второму пункту - укрепление роли ООН, увеличение в ней роли стран глобального Юга.

Также он критикует госсекретаря Рубио за заявления о необходимости отказа от "ялтинской-потсдамской" системы международных отношений, а команду Трампа - за лозунг "Америка прежде всего", сравнивая его с гитлеровским лозунгом "Германия превыше всего".

Лавров предлагает США стать "одним из ответственных центров силы – наряду с Россией, Китаем и другими державами глобального Юга, Востока, Севера и Запада".

Но, для того чтобы это пожелание осуществилось и США были готовы поделиться своим глобальным влиянием, к власти там должен прийти политик вроде левого социалиста Берни Сандерса, который бы отказался от "сверхдержавности" Америки по идеологическим мотивам ради "счастья и равноправия всех народов мира". Но точно в этом направлении не мыслит Дональд Трамп (за что его и критикует, как писалось выше, Лавров).

Вообще статья главы МИД РФ крайне примечательная. В ней он продвигает тему незыблемости существующего миропорядка, установленного в Ялте в 1945 году, требует соблюдать устав ООН, как писалось выше, обрушивается на Рубио с критикой за призывы этот миропорядок разрушить.

Все это выглядит сильнейшим диссонансом со всем тем, что делает РФ в последние почти три года. Речь идет как о вторжение в Украину (за которое Россию Киев и Запад критиковали как раз на основе устава ООН и принципа территориальной целостности), так и в целом о риторике Москвы на тему "прежняя система международных отношений уходит в прошлое". Также это контрастирует с общим настроем комментариев в российском информпространстве относительно действий Трампа, включая его территориальные претензии к другим странам. Комментарии эти по большей части злорадные и даже восторженные - мол, "смотрите, нас за Украину критикует, а Трамп все то же самое хочет делать, что и мы. Ура! Снова торжествует право силы! А старый миропорядок с ООН летит к чертям, туда ему и дорога".

А из статьи Лаврова следует, что созданный в Ялте и существующий доныне миропорядок очень даже хорош. В нем лишь нужно увеличить роль стран глобального Юга, пропорционально их нынешнему весу в мировой экономике, и строжайшим образом соблюдать устав ООН.

Конечно, все это можно воспринимать как ничего не значащий пропагандистский набор слов, которые Лавров написал к круглой дате. Однако стоит отметить, что его тезисы с точки зрения глобальных интересов РФ как раз логичны (вне зависимости от того, насколько они соотносятся с реальными действиями Москвы).

Можно легко понять, почему Рубио и прочие члены команды Трампа критикуют "ялтинскую" систему международных отношений. США, которые по-прежнему являются самой сильной и влиятельной страной планеты (или, по крайней мере, воспринимают себя таковой), не нужен мир, в котором кроме них еще кто-либо обладает правом вето. Собственно, именно это и было изначально сутью претензий американских критиков ялтинских соглашений. Кроме того, Запад стал проигрывать экономически от глобализации (которая, во многом, также была запущена через созданные после Второй мировой войны международные структуры и механизмы). Поэтому курс на демонтаж существующего миропорядка с точки зрения нынешней американской администрации вполне логичен (подробно мы об этом писали здесь).

Однако крайне трудно объяснить, чем созданный в Ялте миропорядок не устраивает Россию, получившую в нем в наследство от СССР право вето, которое Советский Союз приобрел в результате победы во Второй мировой войне, отдав за нее 27 миллионов жизней. При том что РФ сейчас не является сильнейшей страной на планете, для которой была бы выгодна замена нынешней системы международных отношений торжеством "права сильного".

Поэтому "ялтинские" тезисы Лаврова логичны с точки зрения России. Также эта позиция логична и для Китая, который заинтересован в сохранении свободной международной торговли. А потому нельзя исключать, что скоро мы можем увидеть глобальное "переобувание". США будут крушить изо всех сил "миропорядок, основанный на правилах", а Россия и Китай стоять "на защите международного права и устава ООН". Безусловно, Запад и Украина будут обвинять Москву в чудовищном лицемерии, напоминая о вторжении и нынешней войне. Но это вряд ли будет сильно беспокоить Кремль, так же как и Вашингтон мало беспокоили напоминания о вторжении в Ирак в 2003 году без санкции ООН и под ложным предлогом в виде "пробирки Пауэлла".

В этом возможном противостоянии большую роль будет играть позиция Европы. С одной стороны, экономически ей выгодно восстановление связей с РФ и сохранение связей с Китаем. С другой стороны - в военно-политическом отношении ЕС по-прежнему движется в фарватере США. И главным фактором, который укрепляет связи европейцев с Америкой, является страх перед Россией, порожденный вторжением РФ в Украину. Поэтому для Китая и России (если реальная геополитика Москвы действительно будет двигаться в направлении тезисов Лаврова, а не совершит еще один внезапный разворот, как в феврале 2022 года) было бы выгодно скорейшее завершение войны, что открыло бы дорогу для восстановления связей с Европой.

Собственно, прекращение огня в Украине и мирные договоренности на компромиссных условиях (плюс, возможно, некое соглашение по восточной границе НАТО и по формату отношений РФ и Альянса), а не какие-то глобальные "разделы мира" - это, по большому счету, единственное, о чем могут сейчас договориться все задействованные стороны. И даже это будет чрезвычайно сложно, с учетом большого числа сил, заинтересованных в продолжении войны (в том числе и для того, чтобы не допустить сближение ЕС с РФ и Китаем, и по многим другим причинам).

Однако есть и сильный мотив войну в Украине завершить - стремление закрыть портал, через который мир может войти в никому не нужный ядерный конфликт, и таким образом перевести нарастающее геополитическое противостояние в хорошо всем знакомый по второй половине 20 века и не столь опасный формат холодно-гибридной войны. По итогам которой, возможно, со временем и появится действительно некая новая система международных отношений, которая придет на смену "ялтинской".